Après quelques jours seulement de conflit, plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés dans le champ de l’influence et des techniques de communication. Depuis Sun Tse ou Machiavel, chacun sait que ce champ immatériel ne remplace pas la force et les armes, mais qu’il peut bouleverser les rapports de force, activer ce levier fondamental de l’art de la guerre qu’est l’esprit combatif, porter la division dans le camp adverse et attirer les soutiens.

Nous avons assisté à certaines limites de la stratégie d’influence russe, l’une des stratégies les plus puissantes qui aient été mises en place ces vingt dernières années, liée à ce qu’il était (improprement) convenu d’appeler la doctrine Guerassimov : une projection de vecteurs d’influence et de déstabilisation dans certains pays cibles, avec l’installation de médias destinés à pénétrer des mouvements d’opinion structurés par des actualités alternatives aux médias mainstream (RT News et Sputnik), la mise en place de stratégies de faux comptes, trolls et « sock puppets » sur les réseaux sociaux, l’appui direct sur des forces militantes (politisées par l’antiaméricanisme, le rejet des valeurs « woke », l’antimondialisation, le refus de l’immigration, etc.) et la mobilisation d’attaques cybernétiques.

Et puis, à revers, un investissement de longue haleine pour s’isoler de l’influence des médias et phénomènes d’opinion étrangers, notamment en bâtissant un internet capable d’être déconnecté du réseau mondial. Cette stratégie avait fait école, comme le soulignait un récent rapport de l’Irsem consacré aux stratégies d’influence chinoises. Elle modernisait essentiellement les méthodes de propagande soviétiques et leur maniement d’intellectuels, de militants pacifistes ou communistes et de médias d’influence en les adaptant aux technologies contemporaines. Chacun a pu voir que la Russie a remporté ces dernières années un certain succès dans ces guerres d’influence, hybrides, surfant sur l’affaiblissement du critère de vérité, fédérant les oppositions à la mondialisation dans les pays occidentaux, jouant avec le clair-obscur des vraifaux profils twitter ou des vrai-faux soldats de la guerre wagnérienne.

Ces dernières semaines montrent certaines limites d’une telle stratégie, depuis le développement d’une forme de mithridatisation des sociétés occidentales jusqu’au développement de stratégies de contre-influence. Quelles sont-elles et quelles leçons en tirer pour la France ?

Les limites d’un soft power de l’enfermement : l’impossibilité de faire comprendre et partager son point de vue auprès des opinions publiques et des experts contemporains

Les récentes décisions onusiennes confirment le manque de soutien en faveur de la position russe. Ceci n’implique pas qu’elle ne dispose pas d’alliés ou d’amis, mais bien plutôt que les éléments de légitimité et d’argumentation en faveur de l’agression, qui contrevient aux règles internationales, font défaut. Parmi quelques amis de la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni l’Algérie, par exemple, n’ont vraiment appuyé le discours tenu originellement par le président russe, sa critique d’une avancée jugée illégitime et insidieuse de l’OTAN vers ses frontières, et sa crainte de déstabilisations occidentales et hostiles de la Biélorussie, du Kazakhstan ou de l’Ukraine. Il n’est pas l’objet ici de discuter du bien fondé de tels arguments – notons simplement que ce n’est pas parce qu’une thèse n’est pas défendable qu’elle n’est pas défendue, et que dans ce cas précis, les défenseurs se sont fait discrets.

Pour le dire autrement : la stratégie d’influence russe ne lui a bâti qu’un « soft power » incomplet, que l’on peut qualifier de « soft power d’enfermement ». En effet, les stratégies de « trolling » des réseaux sociaux et d’appuis sur des personnels politiques occidentaux souvent issus des franges d’extrême-droite, complotistes ou extrémistes n’ont pas permis de faire comprendre et diffuser plus largement les préoccupations russes dans les opinions publiques. Il a manqué à la partie russe – c’est le premier facteur d’enfermement – d’autres formes de relais pour espérer davantage dans la bataille de communication qui se joue depuis une quinzaine d’années : où sont les think tanks russes, les universitaires, les artistes et intellectuels capable de développer cette préoccupation dans les pays européens ? Gardons à l’esprit que cette capacité de « soft power » peut faire défaut à tout pays : après l’assassinat de Samuel Paty, la France – pourtant un acteur puissant dans le champ « soft » à l’échelle internationale – a pu ressentir un vrai moment de fragilité à l’égard de sa définition de la laïcité, depuis les médias et universités américaines jusqu’aux «trolls» turcs et iraniens en passant par les entreprises de réseaux sociaux comme Twitter. De même les dirigeants français répètent-ils dans le vide depuis une dizaine d’années la nécessité de construire une puissance et une autonomie européenne, parole qui n’a été que très médiocrement relayée dans les universités, les think tanks, les médias de chaque pays européens et qui n’était donc que très peu entendue e ou prise au sérieux jusqu’à il y a quelques jours.

Mais en complément d’avoir construit un soft power friable, la stratégie russe d’influence a comporté deux autres limites fortes, qui sont deux autres dimensions d’enfermement. Elle est associée à une image de duplicité et de manipulation, ce qui affaiblit son pouvoir de conviction. Dans « Leadership and the rise of great powers », le spécialiste de relations internationales chinois Yan Xuetong attribue « le succès d’un Etat en ascension à un leadership politique qui adopte une politique étrangère en lien avec les codes de morales universelles » ; il note que « la crédibilité stratégique est le plus bas niveau de moralité internationale et donc le prérequis pour établir une autorité internationale ». Il n’a pas été clair pour l’opinion internationale, ni pour les experts, si la Russie visait un but stratégique de dénucléarisation et « finlandisation » de l’Ukraine, si elle souhaitait sécuriser un accès à la Crimée ou bien si elle entendait reconstituer la zone impériale soviétique, et jusqu’où elle concevait cette zone. Ce déficit de crédibilité, qui va avec une stratégie d’influence fondée sur l’enfermement, la ruse et le brouillard de guerre, est certes générateur d’une surprise avantageuse, mais il a contribué à la réaction allemande, suisse ou suédoise inhabituellement forte par rapport à leurs standards.

Une autre limite de ces stratégies d’influence est leur potentiel d’auto-intoxication : phénomène assez classique en influence et propagande, le discours manipulateur projeté, sur la fragilité des ukrainiens, la pusillanimité des européens et la puissance écrasante de l’armée russe ont peut-être fini par être pris au premier degré par certains dirigeants russes.

Face au soft power d’enfermement, une stratégie de transparence et de « name & shame » qui affaiblit les manipulations

La Russie n’a donc pas pu légitimer son choix de faire la guerre. Mais elle n’a pas non plus réussi à construire une légitimité plus tactique. Les dernières semaines ont été marquées par un jeu subtil, consistant pour la Russie à construire des situations permettant de déclencher la guerre, ces fameux « false flags » ou attaques sous fausses bannières (supposée provocation ukrainienne, appels des autonomistes, etc.) rapidement dénoncées par des vecteurs américains ou britanniques. Les dirigeants pro-russes, des territoires séparatistes, ont par exemple relayé dans des vidéos une soi-disant attaque ukrainienne en direct le 18 février, mais l’étude des méta données montre un enregistrement du contenu deux jours avant, soit le 16 février. Cette méthode de « name & shame » face aux opérations d’influence russes et chinoises se sont développées graduellement au cours des dernières années, notamment en retour des attaques cyber russes, mais aussi des pratiques d’espionnage chinoises. Les services de renseignement américains et européens utilisent de façon croissante l’attribution, la révélation d’informations classifiées, quitte d’ailleurs à assumer de révéler leurs propres échecs ou failles face aux stratégies adverses.

Ces méthodes ont montré ici toute leur utilité. Il semble qu’à l’heure des technologies numériques, qui laissent des traces, la classique méthode des « false flags » – utilisée tout autant, faut-il le rappeler, par les Etats-Unis, lors de ses deux invasions de l’Irak – est devenue plus délicate à manier. La mobilisation de moyens satellitaires et électroniques essentiellement américains a créé une forme de transparence sur les actions russes dans les premiers moments du conflit.

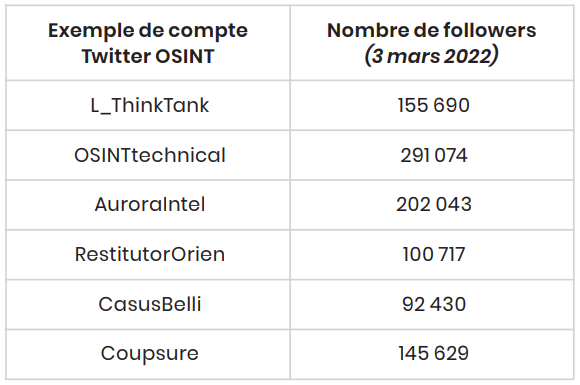

Dans un registre plus grand public, l’utilisation de techniques d’analyse numérique a contribué à dissiper une petite part du brouillard de guerre. De nombreux comptes d’OSINT (“Open Source Intelligence”) relayent en permanence les informations, vidéos, images issues du terrain et permettent au grand public de disposer d’informations. Ces comptes ont vu leur lectorat exploser avec la crise.

L’OSINT ne remplace pas, bien évidemment, les outils d’analyse militaire. Elle émerge cependant comme l’un des principaux moyens de compréhension, mais aussi de communication, dans une situation de conflit. Les comptes d’OSINT relaient à ce stade de nombreux contenus diffusés à dessein par la population et les organes d’influence ukrainiens : on y déconstruit et analyse des documents iconographiques ou vidéos, mais ces documents sont essentiellement issus de l’une des deux parties. Dans sa stratégie d’enfermement, la Russie a donc subi, sur le plan de la communication, une forme de transparence bien exploitée par ses adversaires. En retour, l’armée russe a récemment commencé à produire et diffuser du contenu pour modifier le narratif actuel d’enlisement et de désorganisation coloré par la communication ukrainienne.

Des vecteurs d’influence fragiles car identifiés

Les puissants vecteurs de communication russes, RT News et Sputnik, ont été patiemment construits durant plus d’une dizaine d’années, avec la double stratégie de rassembler les marges intellectuelles et certains milieux hétérodoxes des pays ciblés (célébrités en rupture de ban, entrepreneurs intellectuels ou politiques en recherche de légitimité, mouvements de populations trumpiens ou gilets jaunes…) mais aussi de conquérir une légitimité de « vrai » média (postures journalistiques des présentateurs). Cette dizaine d’années de travail a été mise en jeu par l’entrée en guerre et à conduit à leur possible liquidation suite à la décision européenne.

Dans un autre registre, l’ensemble des GAFAs a progressivement conduit une attrition des capacités d’influence de la Russie, en informant progressivement les internautes qu’ils avaient affaire à des médias ou des réseaux sociaux gouvernementaux, mais aussi en rendant impossible les campagnes de ciblage par budgets marketing. Le pic de puissance des vecteurs russes est probablement situé durant le mandat Trump et la crise des gilets jaunes.

Plusieurs enseignements pour la France doivent être tirés des réussites et des limites d’une telle stratégie. Tout d’abord, des vecteurs comme RT News et Sputnik ont bien joué un rôle dans la structuration de courants d’opinion favorables aux intérêts russes en Europe et aux Etats-Unis. Il convient de souligner que d’autres vecteurs d’influence à capitaux étrangers ont de l’impact sur le territoire français, et y ont des stratégies parfois surprenantes, sans exclusive ni a priori, depuis le New York Times jusqu’à AJ+, chaîne numérique du média qatari Al-Jazeera. Des autorités comme l’Arcom pourraient avoir pour mandat de surveiller de tels médias, et il conviendrait que les plateformes sociales indiquent plus clairement l’orientation de ces médias (le compte twitter d’AJ+ n’est par exemple pas présenté comme relevant d’un média contrôlé par un Etat).

Ensuite il a manqué au soft power russe deux vecteurs plus puissants, car plus légitimes. D’une part de disposer réellement d’outils sociaux projetés dans d’autres pays, ce que les Etats-Unis et la Chine ont réussi à faire, mais pas l’écosystème français (insuffisamment capitalisé pour soutenir l’essor de Viadeo et de Dailymotion) ni la Russie qui, de son côté, n’a pas fait le choix de projeter Yandex à l’international (probablement en raison de sa stratégie « d’enfermement » et de réduction d’influences étrangères sur sa population) : maîtriser les vecteurs primaires est bien plus puissant que de greffer des vecteurs secondaires sur ceux-ci. D’autre part, il a probablement manqué de s’appuyer suffisamment sur des médias et groupes de médias privés et non liés à des intérêts étatiques, beaucoup plus difficiles à attribuer – ce dont ne se privent pas d’autres acteurs étatiques. Comme le notait le communicant Jacques Pilhan, en communication, « l’impact est maximum » quand l’opinion ressent un message mais « ne décode pas ». L’effet de crédibilité des médias d’Etat reste mesuré.

Mais finalement, les sociétés européenne doivent probablement conserver une forme de mesure dans la censure de médias étrangers ou alternatifs, d’abord parce que le succès des démocraties vient de leur capacité à intégrer progressivement des points de vue dissonants, qu’il s’agisse d’approches culturelles étrangères ou de récriminations internes. A ce titre, si RT News et les “trolls” russes ont contribué à dynamiser le mouvement des gilets jaunes (RT News étant le média préféré de cette mouvance), il ne l’ont pas créé (voir ici « Desmaison, Huyghe, Liccia, Dans la tête des gilets jaunes »), et lui ont aussi permis de s’exprimer par d’autres moyens que la violence, facteur essentiel bien souligné en son temps par l’économiste Albert Hirschman (Exit, Voice and Loyalty, 1970). Ruse de la raison peut-être : les vecteurs d’agitation russes ont peut-être in fine renforcé les démocraties européennes, en les aidant à entendre les critiques formulées par une partie de leur population.

Une démocratisation des méthodes d’influence numériques

Le dernier trait marquant des dernières semaines est l’efficacité de la communication d’influence ukrainienne face à l’invasion russe. Cela est peu surprenant, tant les méthodes ont été généralisées et perfectionnées dans les vingt dernières années, depuis les premières mobilisations populaires utilisant internet, au tournant des années 2000 avec la conférence de Seattle puis en 2001 au Philippines et en 2006 en Biélorussie.

Les Ukrainiens communiquent et animent des canaux d’information sur les principales plateformes et dans les principales langues, contrairement à leurs adversaires, dont la communication, même avant la censure de leurs outils de communication, se faisait plus rare.

Les leviers d’organisation de ces guérillas informationnelles ont été théorisés dans les années 1970 par Saul Alinsky dans « Rules for Radicals », dont l’une des règles est abondamment utilisée par les Ukrainiens : « Ridicule is man’s most potent weapon. It is almost impossible to counterattack ridicule. Also it infuriates the opposition, who then react to your advantage. ” Que dire de cette vidéo où il semble qu’un Ukrainien doté d’un tracteur vole un char russe ? Et cette vidéo TikTok d’une jeune femme qui pilote un blindé abandonné ? Et cette rencontre d’un passant avec deux soldats russes en panne d’essence ? Et les rations alimentaires périmées depuis 4 ans ? Tout est fait pour ridiculiser l’armée russe, annoncée comme imbattable et qui révèle à l’usage ses inévitables faiblesses.

Les Ukrainiens magnifient leurs héros, avec des vidéos, des images, des tee shirts, des montages mettant en avant le matériel et les soldats : les armes antitank Javelin et NLAW, l’aviateur #ghostofkyiv, les vidéos ou le drone bayraktar TB2 détruit avec précision un engin russe. Les contenus ne reculent pas devant l’intoxication, comme le montre l’héroïsme des marins de l’Ile de Zmiiny, donnés pour massacrés par l’armée russe et en réalité faits prisonniers.

Les méthodes de “psyops” visant à créer la peur chez les jeunes soldats russes, mais aussi à porter le trouble dans la population russe, sont mobilisées, depuis les contenus vidéo jusqu’à l’activation des mères de soldats russes et de la Croix-Rouge. Ces méthodes ont imposé au régime russe une stratégie de destruction des vecteurs de communication ukrainiens ainsi qu’une pression accrue sur ses médias, afin de limiter l’impact sur sa population.

Avec la deuxième phase de la guerre, au cours de laquelle la Russie semble déployer des moyens militaires plus lourds, les vidéos d’exactions sur des civils, validées ensuite par les comptes d’OSINT, sont amenées à se développer et pèseront sur la suite du conflit.

Mais le levier probablement le plus marquant a été la communication du leader ukrainien, comparée à celle du leader russe. L’image du « family man » (dans un moment où James Bond lui-même se rêve en papa), qui fait preuve d’abnégation jusqu’à risquer une attaque de missile pour sauver le collectif, courageux, dans le « care » et proche de chacun, simple et sympathique choque rudement avec celle de l’homme froid, patriarcal, irascible, violent et insensible. Avec en fond la reprise massive de l’attaque de l’opposant Alexeï Navalny, relative au « pépé dans son bunker », les commentateurs se demandent si le dirigeant n’est pas devenu fou, irrationnel, incapable de calculer. Personne ne sait ce qu’il en est vraiment de ces deux hommes, mais le conflit d’images est patent, et le courage physique de Volodymyr Zelensky indéniable.

Bien entendu, rater une blitzkrieg n’est pas perdre la guerre. Et le soft power n’est qu’un des paramètres de la puissance. Les guerres ne se gagnent pas à coups de tweets. Mais sur le plan de l’information, le dispositif installé sur plus de quinze ans par l’Etat russe est rudement testé par la guerre.

Par Xavier Desmaison, CEO d’Antidox